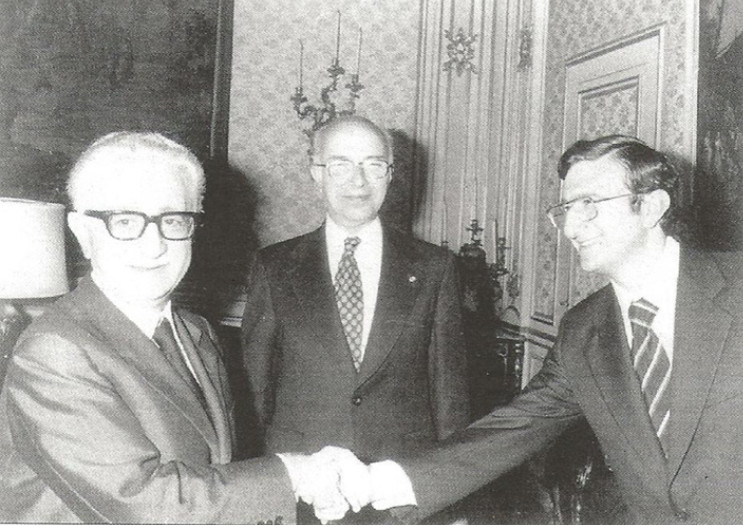

Prendiamo lo spunto dal conferimento del Premio “Guido Dorso” al Premio Nobel Renato Dulbecco il 20 maggio del 1977 e la successiva udienza che si svolse al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, per tracciare alcune considerazioni sul rapporto causa virale – effetto cancro e le ricerche per mettere in evidenza virus a DNA come causa di cancro nell’uomo.

di Giulio Tarro

Gli studi relativi partono dalle conoscenze sulla carcinogenesi sperimentale da virus a DNA, e si riferiscono ai metodi che possono essere usati per ricercarne il possibile ruolo nei tumori umani. Nel tentativo di rispondere alla domanda se qualche virus a DNA di provenienza umana o animale possa essere etiologicamente messo in relazione al cancro umano, un approccio consiste nel ricercare anticorpi nel siero di pazienti cancerosi particolarmente selezionati e di controlli appropriatamente corrispondenti (Sabin A.B., UICC Monograph Series 2, 328, 1967) verso antigeni precoci, non strutturali, prodotti in colture di cellule sensibili infettate con virus a DNA come gli adenovirus, il virus vaccinico, il citomegalico, il virus dell’herpes simplex HSV e della varicella-zoster. Questi virus debbono essere presi in considerazione perché virus che non sono oncogeni in criceti o altri animali sperimentali neonati possono essere oncogeni nell’uomo o viceversa. Gli antigeni da usare per tali esperimenti debbono essere privi di componenti strutturali del tipo di quelli riscontrabili nei tumori sperimentali da virus noti (antigeni tumorali, del virus del polioma, del virus SV40 e degli adenovirus oncogeni).

Conoscenze acquisite ed in evoluzione nella problematica offerta dai virus oncogeni. Il rapido divenire delle conoscenze nel settore di studio rappresentato dai virus oncogeni non solo ha portato ad un’estensione quantitativa sempre più vasta di virus che si dimostrano in natura o nell’artificio sperimentali dotati di attività oncogena, ma anche ha rivelato una sempre più complessa problematica che si inserisce nel quadro più generale della carcinogenesi. Si è cercato qui di mettere a fuoco le conoscenze fondamentali che sembrano più ricche di significato, anche per la loro evolutività attuale, nella caratterizzazione dei virus oncogeni, che vengono oggi distinti, in base al tipo di acido nucleico che contengono, in virus oncogeni a RNA e in virus oncogeni a DNA.

Il concetto di origine virale dei tumori, ritornato in auge al congresso di Buenos Aires (1978), è quello più logico, perché considera come primo passo della trasformazione della cellula da normale a tumorale l’acquisto di una nuova genetica d’informazione: nella stanza dei comandi rappresentata dal nucleo cellulare vengono impartiti nuovi ordini i quali dirottano in senso maligno, non controllato la moltiplicazione cellulare. Questi ordini diversi sono contemporanei alla presenza di un virus ed il meccanismo della trasformazione cellulare rimane tale finché persiste il virus o una parte di esso. È certo da scartare la concezione semplicistica che dato un virus si abbia senz’altro quel tipo di tumore, ma bisogna invece indagare a fondo il potenziale oncogeno, cioè la capacità di quel virus di indurre tumori di tipo diverso.

La presenza di molecole specifiche di virus erpetico, che possano codificare antigeni specifici tumorali nelle cellule neoplastiche, fornisce credito ai fondati sospetti che anche nell’uomo alcuni tumori possano essere provocati da virus della famiglia degli herpes. Gli studi virologici debbono quindi considerarsi ancora attuali per l’alta possibilità che gli esseri umani non siano un’eccezione per quanto si è osservato nel mondo animale, per la logicità del rapporto causa virale-effetto cancro; perché non sono state fornite prove contrarie o che li possano escludere; infine perché lasciano aperta la porta della speranza con possibilità di prevenzione e di terapia.